夫妻分居多年离婚财产怎么分割

张嘉娱律师

2024.04.02752人收看

张嘉娱律师

2024.04.02752人收看

导读:

根据我国《婚姻法》的相关规定,夫妻在离婚时应当协商一致对共同财产进行分割。若协商不成,人民法院将根据实际情况,参照夫妻双方的经济状况、贡献度以及家庭需要等原则进行判决。特别值得注意的是,对于长期分居的情况,法院通常会考虑分居期间夫妻双方各自的经济状况变化以及个人对家庭财产的贡献等因素。

财产分割原则

在实际操作中,法官会遵循以下原则进行判断:一是平等原则,保障男女双方的合法权益;二是实际贡献原则,即考虑双方在婚姻关系存续期间对家庭财产的实际贡献;三是子女利益最大化原则,确保在分割共同财产时优先保障未成年子女的生活和教育所需。

案例分析一:

夫妻分居5年,离婚时财产该怎么分?

小月和小亮2018年经朋友介绍相识并登记结婚,婚后双方育有一女。在双方婚姻关系存续期间财产包括房产、车辆、股票等。婚后因双方性格不合,多次争吵,小亮遂自己出去租房生活,女儿长期与小月生活,双方开始长达5年的分居生活。小月于2023年4月起诉,请求判令双方离婚并依法分割夫妻共同财产,并要求小亮支付自己家务劳动补偿10万元。小亮则认为双方分居多年,早已经济独立,双方无夫妻共同财产,且认为虽然女儿随小月生活,但自己也多次给女儿转账,并为女儿添置房产,所以不用支付家务劳动补偿。

法院认为小月小亮双方感情确已破裂,经调解无效,准许离婚。针对财产分割,夫妻分居两地分别管理、使用的婚后所得财产,应认定为夫妻共同财产,故针对房屋、车辆、股票等财产进行折价支付给另一方。针对家务劳动补偿款,法院认为女儿长期随小月生活,小亮对女儿疏于关心,法院酌定小亮支付小月2万元。

在本案中,小月与小亮因为性格原因双方分居,虽然双方分居时间长达5年,但双方未就分居期间财产作出特别的书面约定,故依据法律规定仍属于夫妻共同财产,法院结合双方对家庭的付出等各种因素对夫妻共同财产进行酌定。

其实在现实生活中,许多夫妻发生矛盾常常会先分居,再离婚,很多人会疑问分居时间的长短会不会影响财产分割的比例呢?会不会因为分居了,财产就个人化了呢?答案是会影响分割比例,但不会就因此个人化了。

事实上,我国法律以维护夫妻双方稳定的身份关系、平等地位为目的,而分居仅仅作为一种生活方式,并不能影响夫妻共同财产的性质,所以夫妻共同财产不会因为分居而个人化,但如果夫妻双方对分居期间财产作出了明确的书面约定,则依据双方的约定进行分割。但因为长时间的分居,夫妻双方对于家庭的投入不对等,在分割财产时为兼顾公平原则和保护弱方利益,法院通常会结合分居缘由、分居时间长短、共同财产来源、家庭贡献度等多方面因素,合理地确定不同财产地分割比例。

案例分析二:

夫妻分居30年后起诉离婚,财产如何分割?

1985年,冯先生和陈女士经人介绍后建立恋爱关系,三年后,两人觉得感情日趋稳定,就办理了结婚登记手续,婚后育有一女。前几年的家庭生活还算和睦稳定,但七年之痒这一关却没挺过去,1995年,由于冯先生婚内出轨,对陈女士和孩子的身心造成了极大伤害,自此双方分居,女儿随陈女士生活。也许在那个年代,婚姻观念相对传统,离婚被认为是件丢人的事,所以,冯先生和陈女二人谁也没有提出离婚,可这一分居就是30年。

直到2022年,陈女士才想开,不想再继续这段名存实亡的婚姻,于是冯女士起诉到法院请求判令双方离婚并依法分割夫妻共同财产以及要求支付自己家务劳动补偿10万元。冯先生同意离婚,但不同意分割财产,冯先生认为分居的三十年经济早已独立,财产已经归各自所有,也不同支付家务劳动补偿款。

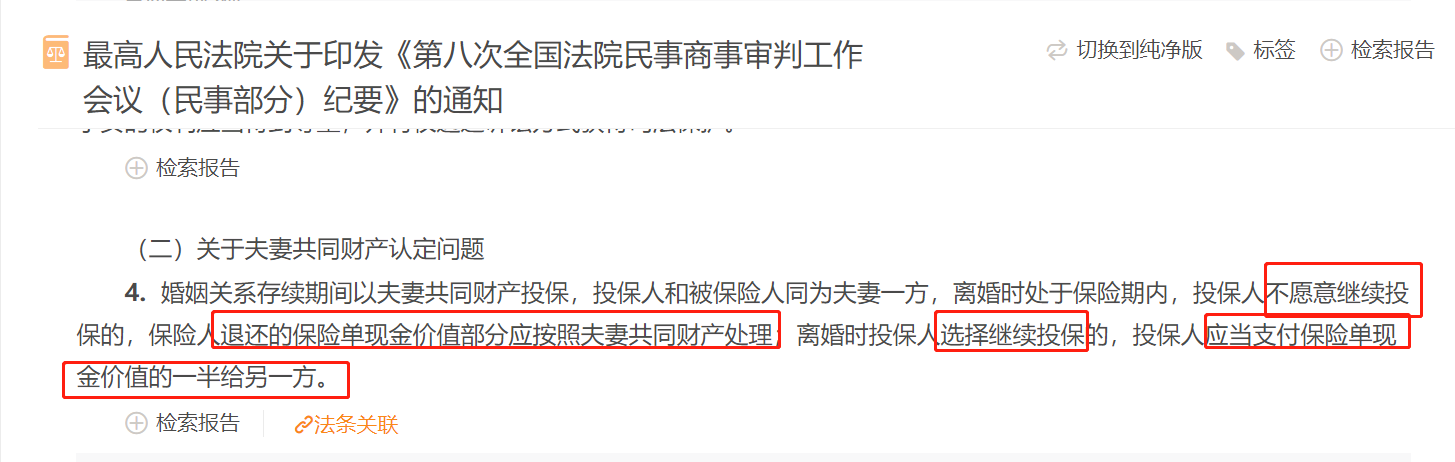

《最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见》规定,夫妻分居两地分别管理、使用的婚后所得财产,应认定为夫妻共同财产。在分割财产时,各自分别管理、使用的财产归各自所有。双方所分财产相差悬殊的,差额部分,由多得财产的一方以与差额相当的财产抵偿另一方。

在实践当中,如果夫妻双方实际分开生活多年,这期间并无往来,俨然与陌生人无异,一方要将自己积累的一半财产分给几乎没有贡献的配偶,也是不妥的。

《民法典》规定,夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的,离婚时有权向令一方请求补偿,另一方应当给予补偿。具体办法由双方协议;协议补偿的,由人民法院判决。

本案中,冯先生和陈女士分居后,女儿一直随陈女士生活,从抚育子女这一块来讲,陈女士的付出自然较多,所以可以请求一定的补偿。

最终,法院判决两人离婚,冯女士给付陈先生房产折价款50万元,陈先生给付冯女士房产折价款、证券资产分割差额款、家务劳动补偿款等共计140万余元。

在分居多年的情况下,为了合理分割财产,建议如下:首先,收集并整理相关证据,包括婚前个人财产证明、婚姻期间的收入支出记录、分居期间的个人财务状况等;其次,积极与对方沟通,尝试通过协商解决分歧,减少诉累;最后,如遇复杂情况或无法达成共识,应及时寻求专业律师帮助。

夫妻分居多年后的离婚财产分割涉及多方面的因素,处理起来较为复杂。在此情况下,双方应保持冷静和理性的态度,依法依规进行协商。若自行解决困难,不妨寻求专业的法律援助,让经验丰富的律师提供咨询和代理服务。如果遇到法律实务问题,建议咨询律总管本页面专业律师,以便得到最合适的解决方案。